L’impuissance apprise

Martin Seligman est un grand chercheur américain qui a développé le concept d’impuissance apprise.

C’est lorsque la personne ressent une absence de lien entre le comportement et les résultats.

« Peu importe ce que je fais, ça ne changera jamais. »

Selon Seligman, c’est une cause de dépression importante.

Il s’intéresse alors à son antidote selon la science : comment devenir optimiste.

Cet article est un résumé du livre de Martin Seligman « La force de l’optimisme« .

Tu découvriras ce qu’est l’optimisme et ses bénéfices.

Les effets de l’optimisme

Notre manière d’anticiper le futur produit des effets dans le présent sur nos émotions et notre comportement :

L’anticipation d’un futur fade produit une déprime et de l’inaction.

L’anticipation d’un futur positif génère de la joie et de la persévérance.

L’anticipation d’un futur désespéré est un facteur de risque suicidaire.

L’optimisme c’est la tendance à anticiper un futur positif.

Le pessimisme c’est la tendance inverse.

Il ne s’agit pas d’imaginer que tout sera parfait.

C’est une forme d’optimisme naïve.

La personne optimiste peut tout à fait intégrer des problèmes et des challenges dans les scénarios qu’elle écrit sur le futur.

La différence avec une personne pessimiste est qu’il s’imagine plus facilement les gérer.

Les effets de l’optimisme se déclinent sur 3 niveaux :

- Les émotions : l’optimisme produit davantage d’émotions agréables (joie, curiosité, intérêt…) et moins d’émotions négatives.

Il est un facteur protecteur contre la dépression et l’anxiété. - Le comportement : l’optimisme génère des comportements plus actifs et proactifs.

La personne va agir pour obtenir les résultats anticipés, et va persévérer face aux difficultés, car elle pense que le résultat est toujours accessible.

Elle est plus centrée action et solution, et va plus vers les autres, ce qui lui permet de bénéficier d’un soutien social plus fort. - Les pensées : l’optimiste amène à focaliser son attention davantage sur les marges de manœuvre et les solutions plutôt que sur les problèmes de manière passive.

Il considère que les problèmes sont temporaires et spécifiques alors que le pessimiste pense que les problèmes sont durables et généraux.

Optimisme et bien-être

Seligman distingue 3 formes de vie épanouissantes dans lesquelles l’optimisme peut jouer un rôle de catalyseur :

- Une vie plaisante : il s’agit d’une vie faite d’émotions agréables fréquentes et de peu d’émotions désagréables.

L’optimisme est vraiment utile, car il joue le rôle de facteur protecteur face aux émotions désagréables en limitant les moments de déprime et d’impuissance.

Comme l’optimiste estime que ses besoins psychologiques sont accessibles dans le futur, il est plus actif et se donne plus de chance de les satisfaire, ce qui facilite les émotions agréables. - Une vie engagée : il s’agit d’une vie faite d’engagement fort dans des challenges absorbants.

L’optimisme en permettant la prise d’initiative et la persévérance facilite le fait de percevoir les difficultés comme des challenges plutôt que comme des menaces et ainsi l’engagement. - Une vie qui a du sens : il s’agit d’une vie dans laquelle on avance en direction de ses valeurs et de projets qui sont plus grands que nous (engagement social, famille…).

L’optimisme fournit la persévérance et une cohérence entre le présent et le futur pour puiser un sens.

Optimisme et dépression

Ruminations mentales + pessimisme = risque de dépression sévère.

Si on veut prévenir ou traiter une dépression, il est important de cibler les ruminations et le style pessimiste.

Pour Seligman, les ruminations sont un amplificateur de dépression pour les personnes pessimistes.

Une personne pessimiste a tendance à penser que les difficultés sont durables plutôt que temporaires, et viennent d’elle plutôt que de l’extérieur.

Si en plus elle a une tendance à ruminer les difficultés et leurs causes, elle va mettre de l’huile sur le feu en amplifiant son sentiment d’impuissance et son humeur négative.

L’optimisme, performance et résilience

Face à des événements négatifs, des échecs ou des obstacles, le fait de tout de même envisager un futur positif amène une persévérance et le maintien d’une humeur positive.

A l’inverse, des personnes plus pessimistes risquent de tomber dans l’impuissance apprise : penser que peu importe ce que l’on fait, cela ne changera rien.

Ce style de pensée génère davantage de comportements passifs de résignation et d’évitement.

Optimisme et succès scolaire

Les élèves optimistes rebondissent mieux après une mauvaise note que les élèves pessimistes.

Ils ne généralisent pas l’échec au futur ou aux autres matières et permettent de délimiter le problème comme temporaire et spécifique.

Ils sont ainsi plus résilients et persévérants.

Au-delà de favoriser leur performance scolaire, cela les protège de la dépression.

Passe de la compréhension à l’intégration

avec les prochaines formations

- Formation en Psychologie Positive

Cycle de SEPT 2024 : COMPLET (Ouverture d'une liste d'attente)

Cycle de MARS 2024 :COMPLET

Optimisme et performance

Seligman s’est aperçu que l’optimisme est extrêmement aidant pour les métiers à haut niveau de stress et d’échec.

Par exemple, les commerciaux ont 1 appel réussi pour 9 échecs.

Oser rappeler la 10ème personne avec enthousiasme après 9 appels échoués demande un état d’esprit spécifique.

Seligman s’aperçoit que l’optimisme (le fait de penser que l’échec n’est que temporaire), va permettre aux commerciaux de rebondir plus facilement.

Plutôt que de nourrir un sentiment d’impuissance et une perte d’entrain.

Il observe que les employés les plus optimistes réalisent 37% de vente de plus que les employés pessimistes.

Les pessimistes ont en plus 2 fois plus de risque de quitter leur travail que les optimistes.

- Promouvoir un état d’esprit optimiste aux employés pour leur permettre de mieux s’adapter à ce contexte hostile

- Recruter les professionnels selon leur niveau d’optimisme

Optimisme et succès sportif

Seligman applique les mêmes principes au sport.

Le sport de très haut niveau, comme les jeux olympiques, ressemblent au contexte à haut risque que Seligman a identifié précédemment au niveau professionnel.

Pour Seligman, l’optimisme serait particulièrement adaptatif dans ce domaine.

Car il pousse les sportifs à se dépasser dans un contexte sous pression

Mais aussi à mieux rebondir après des échecs cuisants en pensant que l’échec n’est que temporaire.

A l’inverse, les sportifs pessimistes pourraient davantage se résigner en pensant que l’échec signifie la fin de leur carrière, car ils pensent qu’ils ne feront jamais mieux.

Il a une idée ingénieuse : il ne s’intéresse pas uniquement au niveau d’optimisme individuel des joueurs, mais au niveau de l’équipe dans sa globalité.

Il développe un outil de mesure pour calculer le niveau d’optimisme d’une équipe de sport à partir des déclarations et des interviews dans la presse.

Il observe que les équipes optimistes réussissent mieux, car elles semblent mieux gérer la performance sous pression et surtout mieux rebondir après un match perdu.

L’optimisme en politique

Après le sport, il décide de prédire les résultats aux élections présidentielles américaines à partir du score d’optimisme des candidats.

Il part du principe qu’un candidat plus optimiste a plus de chance d’être élu.

Car il est plus actif dans sa campagne, plus aimé par les électeurs et contribue à générer plus d’espoir.

Il utilise donc l’outil qu’il a développé pour calculer un score d’optimisme à partir de déclarations publiques.

En plus, il rajoute un score de rumination pour chaque candidat qu’il définit comme le nombre de plaintes à propos d’un évènement négatif sans proposer de solution.

Ces prédictions étaient plus précises que celles des sondages et ne se basaient que sur le score d’optimisme et de rumination.

Mais Seligman rajoute un troisième facteur, la persévérance qui est facilitée par l’optimisme.

C’est ce troisième facteur qui va permettre de se dépasser suffisamment et de rebondir après des obstacles importants sans abandonner trop tôt.

Devenir optimiste grâce aux styles explicatifs

Pour Seligman, ce qui est intéressant ce n’est pas tant nos victoires ou nos réussites, mais quelles explications causales nous leur donnons.

Nous ne pouvons plus changer le passé, mais nous pouvons changer la manière dont nous l’interprétons.

Martin Seligman offre ainsi un levier précieux pour devenir optimiste.

La cause perçue de cet événement est le facteur chance.

C’est donc une cause externe non contrôlable.

Cela ne produit pas le même effet si je pense que c’est lié à mes efforts, qui est une cause interne et contrôlable.

Cela fige toute possibilité future d’être heureux et de retrouver quelqu’un.

Alors que si l’explication subjective attribuée à cet événement est une difficulté de communication ou une différence de projet :

cela rend les choses plus spécifiques, moins généralisables au futur et plus contrôlables.

Seligman étudie alors la manière dont les gens expliquent leurs échecs et leurs réussites, c’est ce qu’il appelle l’explication causale.

Il s’aperçoit que les gens ont tendance à utiliser le même type d’explication pour des événements différents, il appelle cela le style explicatif.

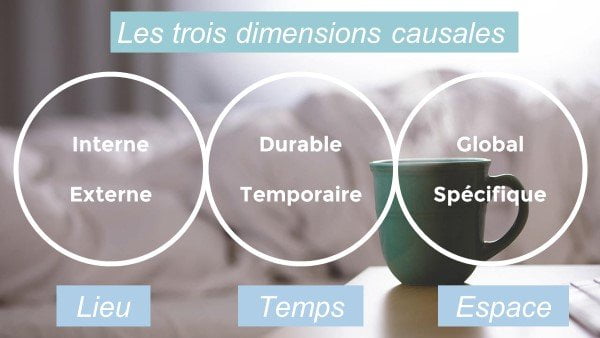

Pour lui, les explications causales peuvent être catégorisées sur trois niveaux :

- Le lieu : la cause peut être interne (je n’ai pas fait assez d’effort) ou externe (c’est de leur faute).

- L’espace concerné : la cause peut être spécifique à un contexte (je ne suis pas doué dans cette matière) ou généralisée à plusieurs contextes (je suis nul à l’école)

- Le temps concerné : la cause peut être temporaire (il est en colère) ou durable (il est colérique).

Exemple : voici différentes explications pour un devoir de mathématiques échoué :

- Je suis nul en math : cause interne, spécifique aux mathématiques et durable

- Je suis un raté : cause interne, généralisée à l’identité et durable

- Je n’ai pas fourni assez d’efforts pour ce devoir : cause interne, spécifique au devoir et temporaire

- Je ne fournis jamais assez d’effort en maths : cause interne, spécifique aux mathématiques et durable

- Je suis quelqu’un de fainéant : cause interne, globale et durable

- Ce professeur est nul : cause externe, spécifique à ce professeur et durable

- Ce professeur n’a pas bien expliqué ce chapitre : cause externe, spécifique à ce professeur et temporaire puisqu’il ne s’agit que de ce chapitre

- Les professeurs de maths sont nuls : cause externe, généralisée aux enseignants et durables

On voit bien que pour un même évènement, il existe plusieurs manières d’expliquer ses causes.

Et que selon l’explication que l’on donne cela ne va pas avoir du tout le même effet.

- Les explications qui sont généralisées au temps et aux contextes risquent de générer une impuissance acquise : si l’explication à ce devoir raté est « je suis nul en maths », cela limite la possibilité de persévérer dans cette matière.

- L’aspect interne ou externe peut contribuer à affecter encore plus l’estime de soi (en se culpabilisant et en se sentant responsable) ou à la préserver en identifiant une cause externe (parfois c’est une stratégie défensive qui ne permet pas la remise en question).

Seligman distingue les styles explicatifs optimistes et pessimistes.

Pour faire simple, un style optimiste consiste à rendre plutôt spécifiques et temporaires les échecs, alors qu’un style pessimiste va utiliser des causes plutôt générales et durables.

Et soyez attentif à cela pour les personnes que vous accompagnez (patients, clients…).

Afin de repérer si cela maintien un futur fait de possibles ou au contraire le condamne.

Devenir optimiste dans les bons contextes

L’optimisme n’est pas toujours adaptatif, c’est toujours une question de contexte.

Dans les contextes de performance et d’accomplissement : vendre un produit, demander une promotion.

Dans les contextes où se sentir bien est privilégié : pour garder son moral, sortir de la dépression, prendre soin de sa santé physique.

Dans les contextes sociaux : pour inspirer et communiquer.

Voici deux facteurs à prendre en compte :

- La manière d’être optimiste : l’optimisme utile génère des actions et des initiatives. Un optimisme magique ou passif ne génère que de l’attente passive. Il ne produit donc pas d’effet sur la réalité.

Ensuite, il est utile que l’optimisme ne soit pas du déni, mais au contraire un minimum ancré dans la réalité.

Il s’agit de prendre en compte les difficultés présentes pour les surmonter de manière active, mais pas de les ignorer. - Le contexte : dans certains contextes, il est préférable d’agir et de persévérer alors que dans d’autres, il est préférable d’être prudent.

Lorsque l’erreur est très coûteuse, il est préférable d’être pessimiste et de penser à tous les scénarios catastrophes et d’agir peu.

Alors que lorsque tenter et se tromper ne coûtent pas grand-chose, mais que ne pas agir est très coûteux, il est préférable d’être optimiste.

Si tu souhaites recevoir des articles

comme celui-ci chaque semaine...

Inscris toi à la newsletter

Bibliographie

Seligman, M. E., & Cohen, L. (2008). La force de l’optimisme. InterEditions.

Joran Farnier

Psychologue, enseignant, formateur

Passionné par la psychologie, j’ai fondé l’Institut de Psychologie Positive Appliquée pour faire le pont entre les recherches et la pratique de terrain.

Nous formons les professionnels de l'accompagnement pour leur permettre d'exercer avec plus de clarté, d'efficacité et de confort dans un métier complexe.

Interessant cette idée du style explicatif!

Cela relève de notre responsabilité. Faire le choix d’une posture face à la vie. Décider que l’échec est une étape dans le processus d’apprentissage.

Decider de son intention et faire preuve de lucidité…

Et s’inspirer de Pascal en faisant le pari de l’existence d’un dieu?

Merci pour ce résumé. Clair et concis.

Le style explicatif à nos succès et échecs conditionne notre engagement futur. Et l’espoir de réussite.

Je crois que l’optimisme est une façon de masquer des réalités douloureuses. Dites à un dépressif d’être optimiste ou imposez lui un traitement médicamenteux, en termes de résultats il n’y a pas photo !

Bonjour,

Je vous rejoins sur un point, l’optimisme peut dans certains cas avoir une fonction d’évitement émotionnel, en tenant à distance les réalités douloureuses, sans les traiter ni les intégrer.

Dans l’accompagnement, il n’est certainement pas souhaitable de renforcer cette dimension défensive.

Cependant, ce n’est pas par ce que l’optimisme peut être utilisé à cette fin qu’il faut le condamner dans sa totalité et se priver de ce levier thérapeutique.

Quand vous lisez les travaux de Seligman, vous vous apercevez qu’il ne fait pas la promotion d’un optimisme défensif ou irrationnel (que tout se passera bien tout le temps et que les problèmes n’existent pas).

Il envisage l’optimisme surtout comme le fait de penser que le futur est malléable, c’est à dire fait de possibles, et que les échecs et difficultés du passé ne doivent pas être figées en les généralisant à l’identité de soi (je suis… un raté), des autres (les autres sont… malveillants) ou aux conséquences de ses actions (peu importe ce que je fais, cela ne changera rien).

Ainsi, le levier thérapeutique est de permettre à la personne d’envisager des causes moins généralisantes aux difficultés passées pour garder ouvert le champ des possibles.

Toute la subtilité est ainsi de permettre à la personne de s’ouvrir aux réalités désagréables de manière moins défensive, tout en lui permettant de continuer à déployer des actions au service d’un futur désiré.

Exactement ce que je travail avec le Métamodèle en PNL outils de questionnement et d’approfondissement sur 3 mécanismes de communications:

– Omission

– Généralisation

– Distorsion

Encore merci pour vos partage.

Quelle excellente idée que de partager des résumés de livres ! Surtout pour la bookaddict que je suis ! Merci à vous pour ce partage et pour le temps que vous prenez à répondre aux différents commentaires de vos abonnés.

Bonne journée

Je trouve que la théorie des états d’esprit (fixe ou de développement) de Carol Dweck complète à merveille cette vision de l’optimisme (adaptatif).